2025.02.28

音声広告の効果を高めるナレーター選びのコツとは?依頼方法もご紹介

オンライン広告やテレビCMなど、多様な広告手法がある中で、近年注目を集めているのが「音声広告」です。耳から情報を届けるこの手法は、従来のラジオCMにとどまらず、Spotifyやradiko、YouTubeなどの配信サービスを活用したデジタル音声広告として、広がりを見せています。

実際、ラジオ以外の配信プラットフォームを通じた広告出稿が年々増加しており、音声広告市場の規模は急速に拡大。国内でも企業の関心が高まり、マーケティング施策の一環として導入されるケースが増えてきました。

本記事では、音声広告の特徴やメリットから、広告効果を高めるナレーター選びのポイントまで詳しく解説します。音声広告の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

音声広告とは?

音声広告(オーディオアド)とは、インターネットラジオやポッドキャスト、音楽配信サービス、音声アシスタントなどの音声メディア上で配信される広告のことを指します。音声広告は配信方法により、次の2種類に分類されます。

| デジタル音声広告 | インターネットラジオ、ポッドキャスト、音楽配信サービスなどで配信される一方向の広告。 ユーザーの行動にかかわらず、同じ内容の広告が一律に流れる形式。 |

| 対話型音声広告 | 音声アシスタントなどを利用した、ユーザーとの双方向のやり取りが可能なインタラクティブ広告。 ユーザーの質問や指示に応じて、広告内容が動的に変化するのが特徴。 |

今回は、多くの企業が活用している「デジタル音声広告」について、詳しく解説していきます。

音声広告とラジオCMとの違い

音声広告とラジオCMは、同じものだと考える人もいるかもしれません。しかし、従来型のラジオCMと比較すると、デジタル音声広告は次の3つの点で優れています。

- 詳細なターゲティングが可能

- リアルタイム以外の時間でも視聴してもらえる

- 広告が再生された場合のみ課金される

従来型のラジオCMでは、番組や時間帯ごとに決められた広告枠へ出稿するのが一般的です。たとえば、朝の通勤時間にはドライバー層、深夜帯には若年層や単身世帯のリスナーが多く聴取しているといった視聴傾向はあるものの、それ以上に細かくオーディエンスを絞り込むことは困難です。

また、ラジオは基本的にリアルタイム放送であるため、配信タイミングを逃せば広告が届かない可能性もあります。さらに、広告費用は放送の有無にかかわらず枠単位で発生するため、無駄なコストが生じることもあるでしょう。

一方でデジタル音声広告は、他のWeb広告と同様に、性別・年齢・過去のリスニング履歴から推測される興味関心などをもとに、より精度の高いターゲティングが可能。また、インターネットラジオやポッドキャストのように、配信後も番組を聴ける媒体が多いため、リアルタイム以外のリスナーにも継続的にリーチできます。

さらに、広告が実際に再生されたときにのみ課金される成果報酬型の料金体系もあるため、費用対効果を高めやすい点も魅力といえるでしょう。

市場規模が拡大している

インターネットラジオや音楽配信サービスの利用者が増加していることにより、デジタル音声広告市場は年々拡大を続けています。

たとえば、代表的なデジタルラジオ配信サービスである「radiko」は、月間ユーザー数800万〜900万人を記録。また、「Spotify」における月間アクティブユーザー数は1,000万人を超えるとされており、今後もさらなる成長が見込まれています。

実際に、ラジオデジタル広告費の市場規模は大きく伸長しており、2019年には10億円程度だった市場が2022年には22億円、2023年には28億円にまで成長しています。

参考:「2023年 日本の広告費」解説──新型コロナ5類移行が追い風となり過去最高を更新。コロナ禍で広告費はどう変わった?

このように音声広告は、広告市場全体における注目分野として成長を続けています。今後のデジタルマーケティングにおいて、新たなビジネスチャンスを生み出す可能性も高いため、ぜひ積極的に活用を検討してみてください。

音声広告の特徴・メリット

ここまで紹介してきた内容を踏まえると、音声広告には以下のような6つの特徴とメリットがあります。

- 若年層にリーチしやすい

- ターゲティングが可能

- 認知度向上やブランディングに効果的

- 完全視聴率が高い

- コンテンツ制作費用が他の広告手法より低コスト

- 視聴されたタイミングで課金される

それぞれ詳しく見ていきましょう。

若年層にリーチしやすい

音声広告は、若年層との親和性が高い媒体として注目されています。とくにスマートフォンで気軽に再生できる音楽ストリーミングやポッドキャストは、10代・20代のリスナーに支持されており、デジタル音声メディアとしての普及が進んでいます。動画媒体やSNSと異なり、音声配信は視覚を必要としないため、移動中や作業中でも聴取できる点が大きな特長です。

こうした柔軟な聴取スタイルが現代の若年層の生活リズムや行動様式にフィットしていることも、利用者増加の背景にあるといえるでしょう。若年層に向けた広告手法を模索している企業にとって、音声広告は有効なアプローチになり得ます。

媒体によっては40代〜50代のビジネスパーソン層にも強くリーチできる場合があり、幅広い世代に対応可能なのも音声広告の魅力です。

ターゲティングが可能

デジタル音声広告は、従来のラジオCMと異なり、リスナーの属性や興味・関心に応じて広告を配信できるのが大きな特長。性別や年齢、行動履歴などに基づくオーディエンスデータを活用することで、より精度の高い広告配信が可能になります。

また、DSPを利用すれば、地域情報やテレビ視聴履歴など多様なデータをもとにした、さらに高度なターゲティング設定も実現できるように。これにより、広告主は「誰に」「どのタイミングで」「どのようなコンテンツ内で」広告を届けるかを柔軟にコントロールできるようになります。

| Tip:DSP(Demand-Side Platform) DSPとは、広告主や広告代理店が利用する広告配信プラットフォームのこと。従来のような「広告枠単位」ではなく、「ユーザー単位」で広告を配信できる仕組みで、精緻なターゲティングと効率的な広告運用が可能になる。 |

認知度向上やブランディングに効果的

聴覚に訴える表現が記憶に残りやすいことも、音声広告ならではの大きなメリットです。印象的なキャッチフレーズやブランド名が耳に残ることで、リスナーの中に強い認知を生み出し、ブランドの印象を効果的に定着させられます。

これまで、認知度の向上やブランディングを目的とした広告施策では、テレビCMやYouTube広告のような視覚的なメディアが主流でした。しかし、近年では、音声メディアの普及やユーザーのリスニング習慣の変化により、音声広告のブランディング媒体としての価値も高まっています。

今後は、ブランド想起やイメージ訴求を狙う場面でも、音声広告の活用がますます重要になっていくでしょう。

完全視聴率が高い

YouTube広告などでは、スキップされることを前提としたフォーマットも多く存在しますが、音声広告は最後まで聴かれる傾向が強いメディアです。

その理由の一つが、音声配信プラットフォームの多くで広告スキップができない仕様になっているため。

さらに、リスナーは必ず音声をオンにしてコンテンツを聴取しているため、広告も自然に最後まで耳に届きやすくなります。

視覚を必要としないメディアであることから、作業中や移動中の“ながら聴き”との相性も非常によく、リスナーにとって負担になりにくい点も見逃せません。

また、Web広告では画面操作中に広告が突然表示されることが多く、ユーザーのストレスや拒否反応を引き起こしやすい側面があります。

それに対して、音声広告は視覚を遮らず自然に溶け込むため、ユーザーに違和感を与えることなくブランドメッセージを届けやすいのです。

コンテンツ制作費用が他の広告手法より低コスト

動画広告やテレビCMを制作する場合、撮影・編集・アニメーション制作・ナレーション収録など、複数の工程が必要になるため、制作コストが高額になりやすいという課題があります。

一方で、音声広告は映像制作が不要であり、音声コンテンツの収録と編集だけで完結するため、比較的低コストでの制作が可能です。このように、限られた予算でもクオリティの高い広告展開を実現しやすい点は、大きなメリットといえるでしょう。

また、静止画広告では伝えきれない情報量を届けたいものの、動画広告では予算的に難しいと感じている場合にも、音声広告は有力な選択肢となります。

ブランドメッセージや商品の特徴を声で丁寧に伝えることで、費用を抑えながらも訴求力の高い広告を実現できます。

聴取されたタイミングで課金される

ラジオCMでは「広告枠」への出稿が基本となるため、広告を配信した時点で費用が発生します。リスナー数にかかわらず固定費がかかる仕組みであるため、費用対効果に課題を感じるケースも少なくありません。

一方で、デジタル音声広告の多くは、リスナーが実際に広告を聴取したタイミングで課金される成果報酬型の課金方式を採用しています。このモデルでは、配信した広告が実際に届いた分だけ費用が発生するため、無駄な予算消化を抑えながら、効率的に広告成果へとつなげやすい点が特長です。

このような柔軟な課金体系により、限られた予算内でも最大限のリーチと訴求を実現できるため、広告運用の自由度と効率性を求める企業にとっても有力な選択肢となるでしょう。

音声広告の代表的な出稿先・プラットフォーム一覧表

デジタル音声広告を配信できる主な手段には、Spotify・radiko・YouTube Audioのようなプラットフォーム型の媒体に加え、ポッドキャスト広告のように複数の配信サービスで展開できる広告手法もあります。それぞれ配信形式やユーザー層、ターゲティングの仕組みが異なるため、広告の目的やターゲットに応じて適切な媒体・手法を選ぶことが大切です。

以下の表では、それぞれの特徴をわかりやすく比較していますので、出稿先を検討する際の参考にしてください。

| プラットフォーム | 配信形式 | ターゲティング機能 | 主なユーザー層 | 主な活用目的 |

| Spotify | 楽曲間に挿入される音声広告 (ブレイク広告) |

年齢・性別・地域などのデモグラフィック、DSP対応 | 35歳以下中心 トレンドに敏感な若年層 |

認知拡大、若年層向けブランディング> |

| radiko | 番組終了後や提供クレジット後に挿入 | 聴取履歴・会員データに基づくセグメント配信 | 40〜50代中心 若年層も増加中 |

信頼感ある訴求、

商品理解の促進 |

| YouTube Audio | YouTubeおよびYouTube Musicの再生中に挿入 | YouTube広告アカウントでの詳細ターゲティング | 幅広い年齢層 マルチタスク傾向あり |

試験導入、既存YouTube広告の補完 |

| ポッドキャスト広告 | 番組内の冒頭・中盤・終盤に挿入。 ホストリード型も可 |

番組ジャンルやリスナー属性に応じたセグメント配信 | 特定テーマに関心を持つユーザー (例:ビジネス・健康) |

ブランドストーリー訴求、深い関心層へのアプローチ |

音声広告は、プラットフォームによってリーチできるユーザー層・配信形式・ターゲティング精度に大きな違いがあります。

たとえば、Spotify広告は若年層への認知度向上に効果的で、radiko広告は信頼性のある情報発信に向いています。一方で、ポッドキャスト広告は関心層とのエンゲージメントを深めるのに適しており、YouTube Audio広告は動画広告との連携による相乗効果が見込めます。

こうした違いを理解したうえで、商材の特性やマーケティング目的、ターゲットの年齢層・関心領域に応じて、最適な音声広告の出稿先を選定することが成功の鍵になります。費用対効果を高めたい場合は、媒体ごとの配信スタイルや広告メニューの比較検討が欠かせません。

もし、「自社に適した配信先がわからない」「どこに出稿すれば効果が出るか迷っている」という方は、以下のような広告代理店に相談してみるのがおすすめです。

音声広告制作の流れ

ここからは、音声広告の配信を検討している方に向けて、広告素材を制作する一連の流れをご紹介します。音声広告は、クリエイティブの質がそのまま広告効果に直結するため、各工程を丁寧に進めることが重要です。

以下は、一般的な音声広告制作の6つのステップです。

- 目的・ターゲット設定

- シナリオ(ナレーション台本)作成

- ナレーター選定

- ナレーション収録

- 音声編集

- 配信設定・運用

それぞれの工程には制作上のコツや注意点があるため、順を追って詳しく解説していきます。

1.目的・ターゲット設定

音声広告の制作において、まず最初に行うべきなのが広告の目的とターゲットの明確化です。

これは、テレビCMやWeb広告など他の媒体へ出稿する際と同様に、効果的な広告配信に欠かせない初期のステップとなります。

たとえば、新商品の認知度を高めたいという目的であれば、商品名やブランド名を繰り返し盛り込むシナリオ設計が効果的。

また、若年層やビジネスパーソンなど、狙うリスナー層によってナレーターの声のトーンや話し方の選定にも違いが出てくるでしょう。

この後に続くシナリオ作成や収録、編集といった制作工程をスムーズに進めるためにも、広告の目的とターゲット像を最初の段階で明確にしておくことが重要です。

2.シナリオ(ナレーション台本)作成

つづいて行うのが、シナリオ(ナレーション台本)の作成です。

音声広告は、30〜60秒未満という限られた時間で情報を伝えるため、簡潔かつわかりやすい構成でリスナーの心をつかむ必要があります。

たとえば、以下のような構成が音声広告の基本的な流れ(定番フォーマット)とされています。

| 冒頭のキャッチ部分 | 「通勤中の皆さん!」「車を運転中の皆さん!」などの呼びかけで、リスナーの関心を引く。 |

| 課題の提示 | 「毎朝、忙しくて朝食を抜いていませんか?」「自動車保険が高い、と思ったことはありませんか?」など、 リスナーが日常で感じている問題や悩みを明確に提示する。 |

| 解決策の提示 (商品・サービスの紹介) |

「〇〇の朝食スムージーなら、忙しい朝でも10秒で栄養補給!」「○○損保なら、今より1万円自動車保険が安くなる人も!」など、 ベネフィット(利益)を端的に伝え、商品・サービスの魅力を訴求する。 |

| 信頼性の強化 | 「使っている人、増えています」など、口コミ・実績・第三者の声で安心感を与える。 |

| オファー(行動喚起) | 「○○で検索!」といった明確なコールトゥアクションで、次のアクションを促す。 |

広告の目的やターゲット属性を踏まえ、この構成をベースに台本を作成すると、訴求力の高い音声広告に仕上がりやすくなります。迷ったときには広告代理店やナレーターキャスティングサービスに相談し、プロの意見を取り入れてみてください。

関連記事:ナレーション原稿の書き方とは?コツや注意点を解説!

3.ナレーター選定

台本作成と並行して、ナレーターを探しましょう。視覚的な要素がない音声広告は、「声の印象」が広告効果に直結するため、ターゲット層や広告の目的に適したナレーターを選ぶことが非常に重要です。

たとえば、若年層(10代・20代)向けの音声広告では、明るく親しみやすいトーンのナレーターが好まれます。一方で、ビジネスパーソンや保険などの金融商品を扱う広告の場合には、信頼感や落ち着きのある声質が効果的に働くでしょう。

しかし、自社の目的・ターゲットに適したナレーターをゼロから探すことは現実的ではありません。効率的にナレーターを手配するためにも、多くのナレーターが在籍しているキャスティングサービスに相談することをおすすめします。

なお、ボイスマートには音声広告に精通したコンシェルジュが在籍しており、ご希望の内容に応じたナレーターの選定をお任せいただけます。

「どんな声が合うかわからない」「収録まで一括で頼みたい」といった場合でも、ヒアリングを通じて最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

4.ナレーション収録

シナリオが完成し、ナレーターが決まったら、いよいよ音声広告の収録に進みます。

ここで押さえておきたいのが、収録方法には主に2種類あるということ。それぞれにメリット・デメリットがあるため、予算や納期、音声品質の要件に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。

| 収録方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| スタジオ収録 | ・専用録音機材で高音質に仕上がる ・音響エンジニアのサポートあり ・その場でナレーターに指示が出せる |

・費用が高め |

| 宅録 (ファストレコーディング) |

・短納期の案件にも対応しやすい ・コストを抑えやすい |

・品質がナレーターの技量や機材に左右されやすい |

スタジオ収録では、プロ仕様の録音機材と音響エンジニアの技術的サポートを受けながら、高品質な音声収録が可能。リップノイズ(口のノイズ)や息継ぎ音などを細かく処理できるため、クリアなナレーションが求められる広告に適しています。また、ディレクターやクライアントがその場でナレーターに直接指示を出せる点も大きなメリットでしょう。ただし、スタジオ使用料や人件費がかかるため、費用が比較的高くなる傾向があります。

一方で、宅録(ファストレコーディング)は、ナレーターが自宅の簡易スタジオで収録を行う方法です。スケジュールの調整がしやすく、短納期の案件にもスピーディに対応可能なため、近年需要が高まっています。また、費用も比較的リーズナブルであることから、予算を抑えたい場合にも適した選択肢といえるでしょう。ただし、音声品質はナレーターの使用機材や録音スキルに大きく左右されるため、品質管理がやや難しい点はデメリットです。

どちらの収録方法にも一長一短があるため、迷った場合にはナレーターキャスティングサービスの担当者に相談し、プロの意見を取り入れるのがおすすめです。

なお、それぞれの収録にかかる費用相場については、記事後半のセクションで詳しく解説します。

5.音声編集

ナレーションの収録が完了したら、BGMや効果音を加えて音声広告としての完成形に仕上げる編集作業に進みます。この工程では、広告の目的や雰囲気に合わせて音のトーンを調整することが重要です。

なお、ナレーターによる単純な音声収録だけでなく、BGMやSE(サウンドエフェクト)を含む編集作業まで対応しているかどうかは、事前に確認しておきましょう。制作をスムーズに進めるためにも、ナレーター選定の段階で編集対応の可否を把握しておくことがポイントです。

6.配信設定・運用

広告素材が完成したら、いよいよ音声広告の配信設定と運用フェーズに進みます。ターゲット属性や配信地域、時間帯などを細かく設定し、最適なリスナー層に広告を届けることが重要です。

ただ配信するだけでなく、成果を上げるためには、配信データをもとにしたチューニング(改善)が欠かせません。再生数や完全視聴率、クリック率といった配信パフォーマンスの指標を分析し、効果を継続的に高めていく必要があります。その結果、必要に応じてシナリオの構成やナレーションのトーン、BGMの調整などを見直すことも検討してみてください。

音声広告は一度出稿して終わりではなく、運用によって成果を最大化していくメディアです。

以下のサービスでは、広告素材の制作からターゲティング設定、配信後の運用・改善提案までトータルで支援してくれます。音声広告を初めて配信する方や、運用に不安がある場合は相談してみてはいかがでしょうか。

音声広告の作成を依頼する方法

音声広告を自社で制作するのが難しい場合は、外部に依頼する方法を検討するのが一般的です。依頼方法としては、主に以下の2つの手段が考えられます。

- スキルマーケットでナレーターを探す

- キャスティングサービスでプロのナレーターを起用する

それぞれのメリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。

スキルマーケットでナレーターを探す

スキルマーケットを活用すれば、ナレーター個人と直接やり取りして依頼することが可能です。副業で活動している人材や、駆け出しのナレーターとつながりやすく、プロのナレーターに比べてリーズナブルな価格で依頼できる点は大きなメリットといえるでしょう。

ただし、すべてのナレーターが商用レベルのナレーション技術を備えているとは限らず、音声広告としての品質が保証されないことは明確なデメリットです。また、多くの場合、スキルマーケットに登録しているナレーターは編集スキルを持っていないため、収録された音声を自社で編集しなければならないケースもあります。

予算を抑えたい場合には有効な手段ですが、納品物のクオリティ管理や修正対応に工数がかかる可能性があることを踏まえると、スキルマーケットでのナレーター依頼は一定のリスクを伴う方法といえるでしょう。

キャスティングサービスでプロのナレーターを起用する

音声広告を安心して制作したい場合は、キャスティングサービスを通じてプロのナレーターを起用することが、最も信頼性の高い選択肢です。

プロのナレーターは、発声・滑舌・表現力に優れており、「声の印象」が成果に直結する音声広告においても、リスナーの心に残る的確なナレーションを提供してくれます。その結果、ブランドイメージの構築や訴求力の強化にもつながりやすくなるでしょう。

また、宅録(ファストレコーディング)での収録を依頼する場合も、プロのナレーターであれば高品質な録音機材と環境を備えていることが多く、商用レベルの音声素材を安定して納品してもらえる点も安心です。

さらに、多くのキャスティングサービスでは、ナレーターのサンプルボイスが公開されているため、広告のイメージや目的に合った声を比較・検討しやすいというメリットもあります。音質・表現力・対応力といったあらゆる面でのクオリティを重視するなら、プロのナレーターに依頼できるキャスティングサービスの活用を前提に検討するのがおすすめです。

音声広告を成功させるナレーター選びのコツ

プロのナレーターに依頼してみたいものの、どのような基準で選べばいいのかわからない方も多いでしょう。成果の出る音声広告を作るためにも、ナレーターを選ぶときには次の3点を意識してみてください。

- サンプルボイスを確認する

- 料金体系を確認する

- 宅録に対応しているか確認する

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

サンプルボイスを確認する

収録後に「思っていた声と違った」と感じたとしても、すでに収録が完了していれば費用が発生するのが一般的です。さらに、別のナレーターに依頼し直す場合には、制作コストが倍以上になるケースも少なくありません。

こうした無駄なコストやスケジュールのロスを防ぐためにも、事前にサンプルボイスをしっかり確認しておくことが大切です。ナレーターの声質・トーン・表現力が自社の広告イメージに合っているかを見極めたうえで依頼することで、ミスマッチによるトラブルや再収録のリスクを減らせます。

料金体系を確認する

ナレーターやキャスティングサービスによって、料金体系は大きく異なります。そのため、依頼前にしっかりと確認しておかなければ、想定外のコストが発生する可能性もあるため注意が必要です。

一般的に、スタジオ収録の場合は「拘束時間」、宅録(ファストレコーディング)の場合は「原稿のボリューム(文字数や尺)」によって料金が設定されていることがほとんど。さらに、「Spotify」と「radiko」の両方に同じ音声広告を配信する予定があるなど、ナレーション音声を複数の媒体で使用する場合は、媒体ごとに追加料金(チャージ)が発生するケースもあるため、追加料金の有無を事前に確認することが重要です。

なかには、媒体の使い分けに関係なく一律料金で対応しているキャスティングサービスもあるため、使用予定の媒体数や配信先に応じて、コスト面で最適なサービスを選ぶとよいでしょう。

宅録に対応しているか確認する

コスト面や納期面でメリットの多い宅録(ファストレコーディング)ですが、すべてのナレーターが対応しているわけではありません。また、宅録での収録はナレーター本人の技術力や使用機材に大きく左右されるため、音声品質にバラつきが出る可能性もあります。

そのため、品質面での失敗を避けるためには、まず「宅録に対応しているかどうか」を確認するだけでなく、以下のような点もあわせてチェックすることが大切です。

- 宅録での収録実績が豊富か

- 使用している録音機材やソフトが商用利用に適しているか

- 収録環境(防音や反響対策)が整っているか

これらの確認を怠ってしまうと、せっかくのナレーションが音質面で使用できないというリスクが発生するおそれも。依頼前にキャスティングサービスを通じて詳細をヒアリングするなど、慎重に見極めておくと安心です。

ナレーション費用の相場

スタジオ収録と宅録(ファストレコーディング)では、ナレーションにかかる費用が大きく異なることがあります。実際に「どのくらいの料金差があるのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

それぞれの収録方法におけるナレーション費用の相場について見ていきましょう。

スタジオ収録の料金相場

スタジオ収録によるナレーション制作では、費用が「拘束時間」を基準に算出されるのが一般的なナレーターへの報酬に加えて、スタジオの使用料やディレクターの立ち会い費用、音響エンジニアの技術料など、複数のコストが発生するケースが多く見られます。

これらをすべて含めた場合、拘束時間1時間あたりの相場はおよそ5万円〜7万円前後とされており、高品質なナレーション制作を希望する場合の標準的な金額感となっています。

宅録の料金相場

宅録(ファストレコーディング)のナレーション費用は、原稿のボリュームと納期によって決まるのが一般的。文量が多いほど、あるいは納期が短いほど、ナレーターの作業負荷が高くなるため、料金が上がる傾向にあります。

たとえば、日本語で約300文字(40秒〜1分程度)のナレーションを宅録で依頼する場合、納期に1週間の余裕があれば1万円前後、数日以内の短納期であれば1.5万円程度が相場とされています。

音声広告では、原稿ボリュームが300文字前後になるケースが多いため、納期に余裕を持たせることで費用を抑えやすくなるのもポイントです。スケジュールと予算のバランスを見ながら、無理のない条件でナレーターに依頼できるよう調整しておきましょう。

関連記事:ナレーション依頼の費用相場とは?外注先別の料金をご紹介

音声広告のナレーター選びならボイスマートがおすすめ

出典:ボイスマート

ここまで見てきたように、音声広告の制作ではナレーターの選定、収録方法、予算管理など、さまざまな判断が求められます。特に「声の印象」が広告の成果を左右するからこそ、自社にあったナレーターを効率よく、確実に見つけることが非常に重要です。

そんなときに頼りになるのが、ナレーターキャスティングに特化したサービス「ボイスマート」です。ボイスマートには以下のような強みがあるため、品質とコストの両立を目指す方にとって、最適な選択肢といえるでしょう。

- プロのナレーターが多数在籍

- サンプルボイスが充実しており、比較・検討しやすい

- 料金体系が明確で、納得感のある価格設定

- 宅録にも対応しており、スピーディかつ高品質な納品が可能

それぞれの特徴について、詳しく解説します。

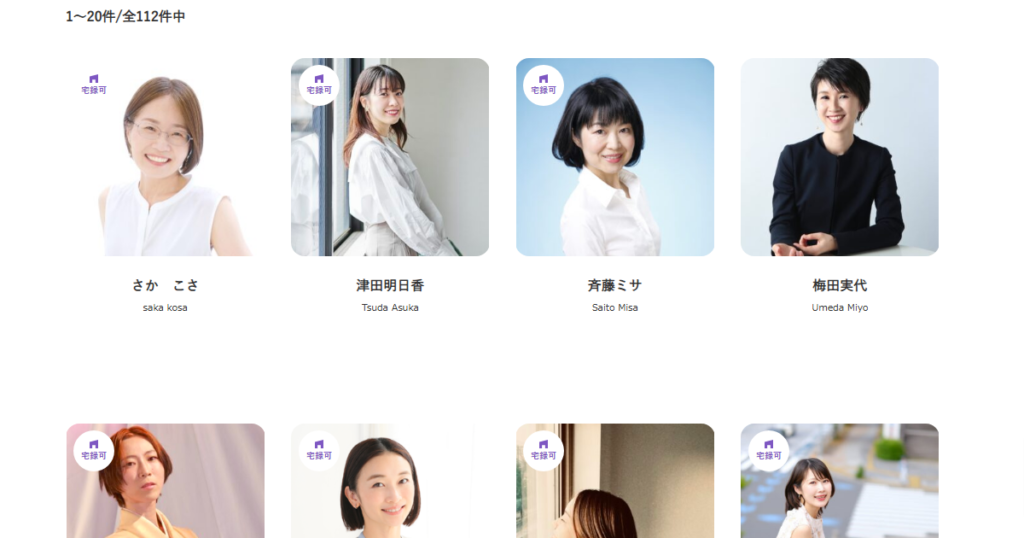

プロのナレーターが多数在籍

ボイスマートには、経験豊富なプロのナレーターが日本人・外国人あわせて120名以上在籍しています。そのため、男性・女性・子どもの声はもちろん、明るいトーンや落ち着いた声、重厚感のあるナレーションまで、広告のイメージや目的に合った声を柔軟に選べることが大きな強みです。

用途やターゲット層に応じて、最適なナレーターをスムーズに見つけられるため、声によるブランディングや表現の幅も広がります。

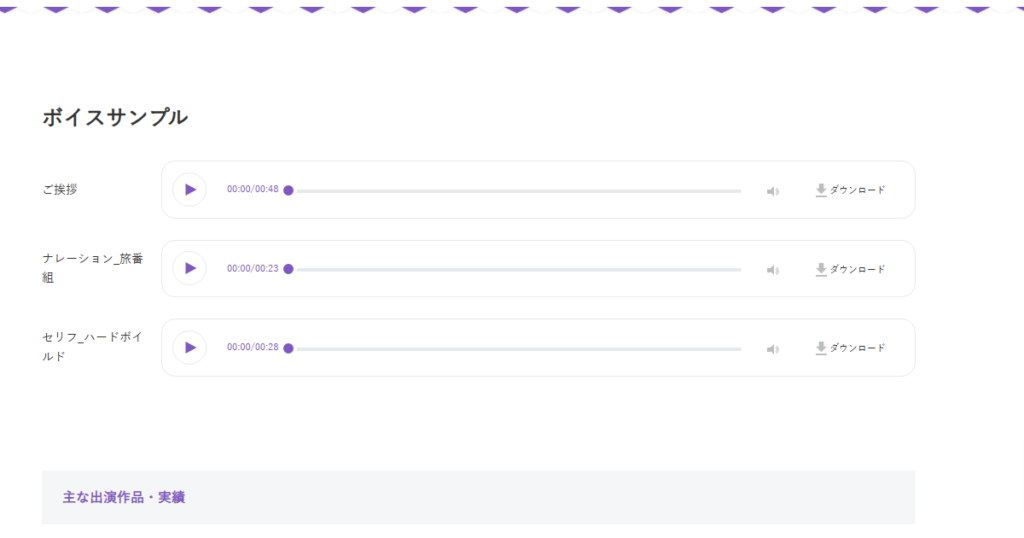

サンプルボイスが充実しており、比較・検討しやすい

ボイスマートでは、各ナレーターの紹介ページにサンプルボイスが掲載されており、実際の声を聞いてから依頼できます。そのため、キャスティング後の「イメージと違った」というミスマッチを防ぎやすく、納得のいくナレーター選びがしやすいのが特徴です。

また、過去の実績もあわせて確認可能。ナレーターの経験や得意分野を比較・検討する際にも役立ちます。目的やジャンルに合った声を効率よく選べるため、初めて音声広告を制作する方にも安心です。

料金体系が明確で、納得感のある価格設定

ボイスマートは、料金体系が明確で分かりやすく、なおかつリーズナブルな価格設定も大きな魅力です。また、Spotifyやradikoなど複数の媒体で使用しても、追加チャージが発生しないため、コストを抑えたい方にも最適なサービスといえます。

スタジオ収録の料金目安

| 収録方法 | 費用目安 |

|---|---|

| スタジオ収録:ナレーター費用 | 40,000円~50,000円/3h(半日コース) 70,000円~80,000円/6h(1日コース) |

| スタジオ収録:スタジオレンタル費用 | 24,000円~45,000円/3h(半日コース) 48,000円~90,000円/6h(1日コース) |

宅録(ファストレコーディング)の料金目安

1分未満の音声広告であれば、宅録を活用することで1本あたり1万円未満に抑えることも可能。

| メニュー | 24時間納品 (1営業日) |

1週間納品 |

|---|---|---|

| 〜100文字(約20〜30秒) | 5,000円〜 | 2,700円〜 |

| 〜300文字(約40秒〜1分) | 10,000円〜 | 7,500円〜 |

収録方法や納期に応じて柔軟にプランを選べるため、予算やスケジュールに合わせた音声広告を制作できます。費用を抑えつつ、安心してナレーションを依頼したい方は、ぜひボイスマートをご利用ください。

宅録にも対応しており、スピーディかつ高品質な納品が可能

宅録(ファストレコーディング)によるナレーション収録は、短納期・低コストで制作できる点が魅力ですが、実はすべてのナレーターが宅録に対応しているわけではありません。そのため、宅録を希望する場合はナレーターの選択肢が限られてしまうケースもあります。

しかし、ボイスマートには宅録に対応できるナレーターが多数在籍しているため、宅録を希望する場合でも幅広い声の中からイメージに合ったナレーターを選ぶことが可能。宅録でも音質や演出力にこだわりたい方にとって、安心して依頼できる環境が整っているのもポイントです。

なお、宅録対応のナレーターは、プロフィール写真の左上に「宅録可」マークが表示されています。ナレーター一覧から、自社の音声広告に最適な声をスムーズに探せる仕組みになっていますので、ぜひ活用してみてください。

まとめ

音声広告は、ナレーションのみでメッセージを届ける表現手法だからこそ、どのナレーターに依頼するかによって、広告全体のクオリティが大きく左右されます。ナレーターの声質・表現力・音質はもちろん、スタジオ収録と宅録の違いや料金体系、納期なども、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

記事内でご紹介したとおり、サンプルボイスのチェック・料金体系の把握・宅録対応の有無など、失敗しないためのポイントを押さえておけば、初めての音声広告制作でも安心して進められるはずです。

ナレーター選びに迷った場合は、プロのナレーターが多数在籍し、キャスティングから収録、編集までワンストップで対応可能な「ボイスマート」の活用がおすすめです。

音声広告のナレーターを探されている方は、ぜひ一度お問い合わせください。